名家访谈-文化大成之艺术攻略——简论葛涛及他

时间:2015-07-10 | 栏目:名人专访 | 点击:次

《易经》坤卦《象》曰:“地势坤,君子以厚德载物”,相对乾卦的“天行健,君子以自强不息”,展现的是另一番柔顺舒展形象。君子只有依顺天时,执著于正道而向前奔腾不息,才会有利。面对人事,就是要求做人直率、方正、宽广,又如“上善若水”般言行谦逊,平静蕴藉,能量无穷。我的朋友,当代著名实力派画家葛涛先生就是一位做人为艺拿捏得体的画道中人。

初识葛涛,立即被他憨厚的外表与内在的机敏所吸引,就如他的画面一样:浑厚朴实灵动清远。进一步交流,发觉他不仅灵气十足,他对中国传统艺术的理解亦独到而深刻,听来颇为受用。再去拜读他作品,确是有的嚼头儿,画中一片澄净,真情流淌,妙趣横生,活泼自在。

古之问道解惑者多持一颗童心素心,游艺多方,饱读诗书,广交俊贤,勤奋躬行,于世间千丝万缕中达至澄怀观道。葛涛的艺术细胞浸润了足够的自然本真,他倾情投入,针对古人当世名家,他悉心一一研习。葛涛属于慢热型人才,但他的心思灵敏度是远超于他创作速度的,他创作状态若“十日一水,五日一石”,力避矫饰,得来真知,把天时人事之秩序礼常一一合理迹化。尤其是葛涛的山水作品,即使一个局部,每一细节都可读出一片大天地,葛涛已通会了贾又福先生“以石观化”的哲学命题。

|

葛涛现任清华美院李铁生山水画写生与创作工作室助教,他的艺术观念自然受到了李可染先生以来“重写生、师造化” 的影响,着力描绘新时代的宏阔气象,在技法拓展上大胆尝试,在画面的细节处理上尤显人文精神之深度。可染师在借鉴西方技法与现代构成的视觉形态创造上高妙拓展了东方诗意空间。继之而上的贾又福先生孜孜不倦围绕太行山这一文化载体,沉潜攀援研磨平生之功力,再次为我们带来了视觉上的饕餮盛宴,贾先生完全把太行山幻化成了梦里家山,再次涌现了如汉唐雄风般的雄伟气象,冲出了传统的固有程式,以崭新之传统姿态和哲学意象站在了时代前沿。伴随贾先生左右的李铁生先生深刻领悟其艺术精神,坚定不移向前推进,葛涛也便耳濡目染受益匪浅了。他通过带领工作室成员写生活动,深刻体味着“天与人化,人与物化,物与物化”的人文大境。葛涛非常注重心性之取舍,“万法皆备发乎于心”,这从他的一系列禅意禅画创作中可见一斑,充满了生命本体的欢喜与幸福。心学,自宋代陆九渊的道德唯心主义主张“心即理”“反省内求”以来,备受学者辩证与关注,通常所说的“本心”乃为孟子提出的良知良能,只要保持本心的至德至善,自然到达“万物皆备于我”“六经皆我注脚”的境地。承其衣钵的王阳明进一步阐释“万物一体”“知行合一”的观点,所论的“致良知”,强调“人还得在事上磨练做功夫乃有益”。结合“心学” 对照葛涛的艺术探索,数十年功力的笔墨砥砺,他业已运用得游刃有余,他获得了“良知”,“灵明”更加鲜活。而“我之为我,自有我在”“无法即法,法法相因,乃有至法” 的艺术信念与立场逐步撑起了葛涛画面的文化脉络。

所以,摆在葛涛先生面前的课题便是“怎样画”的哲学思考。北宋董逌所编《广川画跋》评述山水大师李营丘:“盖心术之变化,有时出则托于画以寄其放,故云烟风雨,雷霆变怪,亦随以至。方其时,忽乎忘四肢形体,则举天机而见者,皆山也。”此便是“天人合一”“物我相融”的“神遇而迹化”。葛涛亦衔接着这位山东老乡的“胸怀大壑,胆敢独造”的精神,他根据自身特质不断转换“山水观我,我观山水,自性相合,彼此不分”的时空角色,以慈柔绵劲的独家内功悄然演绎,功在当代,葛涛又大胆借鉴可染师的匠心独具、贾又福先生的幻象流动,以及李铁生先生的苦修悟道等思想之精华,在学理层面细心梳理着华夏文明的精神旅程。

葛涛先生性稳情深,他属于“苦学派”,看其用墨经验,他吸取了龚贤沉朴秀逸的积墨特色,尤其痴迷于野遗老人的“黑白对比”,对其阐发的“非黑,无以显其白;非白,无以利其黑”的观点体验入骨;葛涛对宾虹老人的画论一一研读,他结合宾翁所论“疏密虚实” 勤奋实践,看其最近所作全景式山水佳品, “密不通风,疏可走马”自不待言,令人欣慰的是流淌在画里的几许天真烂漫直入观者心灵,可见葛涛在创作构思阶段心灵完全打开了。“理从变化中来,法从理中求”,待他胸有点墨挥毫布局之际,也便有万象在旁了。他亦如宾翁说的:“对景作画,要懂得‘舍’字,追写物状,要懂得‘取’字,‘舍、取’不由人,‘舍、取’可由人,懂得此理,方可染翰挥毫。”以澄净的笔墨性灵酣畅淋漓地取舍表达“胸中意气耳”;在构图方面,葛涛也许不刻意间见证着西方现代构成意味,在二维空间轻松驾驭着点线面表情与自然流动离合的秩序,并不失时机把握感应“自然幻象”。所以,对葛涛而言,即使景物再多繁杂,全局总有方法和谐有机成一体,时不时生发出人意料的“趣外之趣”“味外之味”,这不单因着他对“学术法理”的深刻见解,更是他天赋才情的精准驾驭。综之,葛涛作为杰出的艺术才子是进得堂奥又跳得出的,他总能于“平地一声起惊雷”,于“平常处见生机”,并且在“繁华过后见真纯”“绚烂之极归于平淡” “见素抱朴”“返朴归真”渐次隐现其成熟的文人心境。

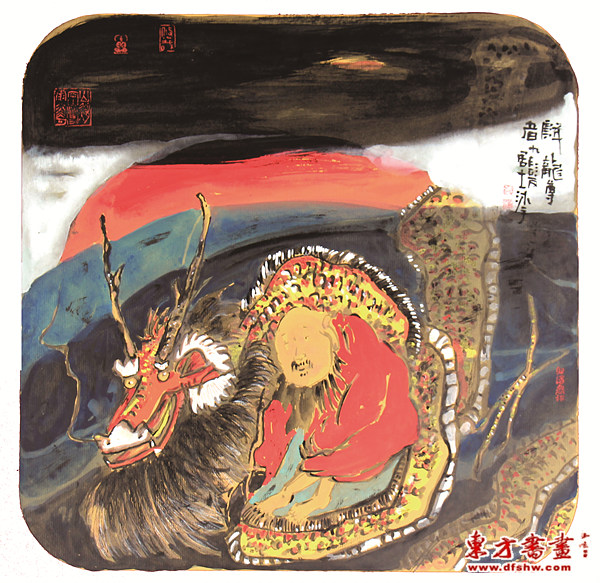

综览历来名家高手创作,他们闲暇休憩、趣味盎然时分所写之小品景观颇令人玩味,传统文化之馨香缓缓流淌,葛涛笔下的人物小品就非常好玩,有布袋和尚、钟馗罗汉,有大贤高士,慵懒的,走神的,沉醉的,静悟的,享乐的……他们的身躯犹如一块块儿打磨过的灵石,姿态夸张拙秀,表情本真质朴,想象妙趣横生。画如其人,我们感受到了葛涛身上的憨实朴素,单纯聪颖,平和蕴藉。葛涛平日里爱好广泛:玩石,雕画葫芦,着迷于古人的小玩件……他还有可爱的一点,爱说真话,说得轻松,说得见血,毫无世故,听他谈及“道”来感应接得了地气。若论真实具体,还是要读出葛涛笔下的佛心,品其“以出世心做入世事”,的确,禅宗所论参佛求佛,佛并不在什么地方,佛就是你的本分事,该做什么就把它努力做好,佛是一颗平常心,不必执著夸大的自我,做得一个自在人。葛涛活得很自在,他打通了“不二法门”,也把握了“中道实相”,亦能够“无为而无不为”。

那么,葛涛在建立个人的风格语言之后,他究竟探寻的是一个什么路数?具体而言,从他创作的《桂林写生水墨大长卷》我们可以满怀惊喜见出些许端倪,此幅精品是葛涛数十年功力厚积薄发的一个映照。长卷无论从构图、笔法、墨法、光色、虚实、布势,还是心性、以技载道、抽象意味、哲学概念等等角度不一而足,八方贯通一气呵成,展示了中国艺术奔腾不息的气脉与清刚慈柔的正大气象。这幅长卷也是葛涛慢功过滤提纯过后的学理反映,缓缓生发的文化温度与国人追求真善美的蔚然大象正是新世纪所期冀恢复的“道统”旨归与不朽之功。在此我想,葛涛对简繁之道、虚实之理的把握业已娴熟,构图造型极具特色,时代气息愈加鲜明,个性风格日益成熟,如再次深入高古人文之造化,回溯汉唐之气脉,借今寓古,以当代多元的信息手段玩上一次穿越,直趋古奥多姿之渊源,不知又会引发怎样一个谜底?葛涛身上含蓄的一面就隐藏着无限的可能与生机。“知人者智,自知者明”,葛涛活得很通透,也许他在“静斋问道”中早已筹策好了一套专属于己的“艺术攻略”,最终目标便是“集文化之大成”。所以,葛涛走的是漫长而光明的“正道”,需要耐力锲而不舍地释疑解惑,需要割舍现实的诸多诱惑和欲望。这条“大道”看去平常确不平常,看去易懂确非好懂。还在踌躇之际,葛涛却已渐行渐远了。

记得著名学者、哲学家、思想家张岂之先生所述:中国文化有史以来就是围绕“天道”与“人道”的关系展开探讨的,我们的文化不是“神学”,也没有“原罪”这一说,我们强调自然之理与至高的精神信念。葛涛这丰富庞杂而精彩的创作体系充分诠释了张岂之先生所阐发的“天道自然,人道无为”、“知性知天”、“天道有常,人道有本”、“天道变化,人道自强”的理论精髓与广阔天地。在有意识与无意识间,在经意与不经意间,葛涛的持续深入必然是惊喜不断,他也便是“阿弥陀佛”功德无量了。

(作者系美术评论家、画家、媒体策展人)