名家访谈-文以载道 切时如需 ——记当代著名书

时间:2015-05-25 | 栏目:名人专访 | 点击:次

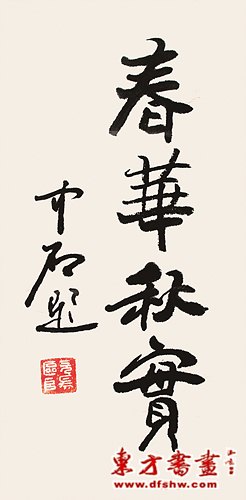

我在首都师范大学美术学院求学七载,曾进修于中国书法文化研究院。每当我跨进研究院的大门,总是在欧阳先生自撰自书“作字行文,文以载道,以书焕采,切时如需”的书法作品前流连观赏,揣摩其中滋味。后有幸聆听了先生的教诲,才明白其中意味深长。这既是先生习书的总结,也是对弟子的殷切期望,更是对他一贯所倡导的“中国书法文化”的最好诠释。

我在首都师范大学美术学院求学七载,曾进修于中国书法文化研究院。每当我跨进研究院的大门,总是在欧阳先生自撰自书“作字行文,文以载道,以书焕采,切时如需”的书法作品前流连观赏,揣摩其中滋味。后有幸聆听了先生的教诲,才明白其中意味深长。这既是先生习书的总结,也是对弟子的殷切期望,更是对他一贯所倡导的“中国书法文化”的最好诠释。

上世纪80年代中期,中国书坛空前活跃,流派纷呈,竞放异彩。正是在这一时期,先生站在中国民族文化的高度,大力倡导并践行中国书法文化。他认为无论写文章,还是书法创作,都应“作字行文,文以载道”。由“字”到“文”是一种载体,而它所承载的“道”,应当是中华民族传统的道德和正义,人类的良知和社会的责任感。因此,就书法而言,就必须强调文化,不能单纯的就艺术谈艺术。“书法文化”包括书法教育与创作、书家主体与接受主体、书法理论与批评等以及书法与各种文化交叉生成的边缘文化,还涉猎不同时期与书法相关联的民族心理、思维方式、审美意识、时代风尚等方面,远远超越了“书法艺术”的范畴。基于此,就必须加强对书法文化的教育和理论研究。长期以来他呕心沥血,为我国书法文化的构建做出了两大贡献,填补了两项空白。

欧阳先生创立了中国书法文化的教育体系。1985年,时为北京师范学院(现为首都师范大学)教育系教授的欧阳先生审时度势,在学校领导的支持下,开设了高等书法教育专业,后成立中国书法艺术研究所,挂靠中文系,1998年更名为中国书法文化研究所,成独立的院系级教学机构。由“书法艺术”改为“书法文化”,仅两字之改,就表明了先生对“书法文化”思路的更加明晰化。2005年由“研究所”升为中国书法文化研究院,同时成立了我国大学第一家书法文化博物馆,完善了从本科到硕士、博士、博士后完整的高等书法教育体系。作为高等书法文化教育是一门新兴学科,没有可以借鉴的经验。高等书法教育伊始,他就坚持把书法放到中国文化的大背景下审视,认为“中国书法属于文化范畴,它的形式是艺术,内容是文化,艺术不能涵盖它,所以我们必须强调书法文化,高等书法教育必须加强和重视文化建设”。后来他又提出“做字行文,文以载道,以书焕彩,切时如需”的院训,强调“字”、“文”、“书”三位一体的办学思路,要求培养的对象不仅会写字,更重要的是高素质,集书法理论研究、书法教育和书法创作为一身的复合型人才。从办学宗旨、教学大纲、师资队伍、教学方式、培养方向等方面,逐步完善了高等书法文化教育体系,为我国的高等书法文化教育提供了宝贵的经验,填补了中国高等书法文化教育的空白。

| 1 2 3 [下页] |